- 自身が雇用保険に加入しているか調べたい方

- 雇用保険の各種制度を利用したい方

「会社を辞めたけど、私って失業保険もらえるのかな?」

「そもそも雇用保険に入ってたかどうかすら、覚えてない…」

転職や退職を考え始めると、こうした疑問や不安が出てくる方は多いです。失業したときの生活を支えてくれる失業保険は、雇用保険に加入している人だけが受け取れる制度。でも、実際には「加入していたかどうか分からない」「パートやアルバイトだけど対象だったの?」と不安になる人が少なくありません。

雇用保険に加入しているかどうかは、在職中でも確認することができます。自身が雇用保険に加入しているかどうか、確認する方法は以下の5つ。

- 最寄りのハローワークの窓口で加入履歴があるか確認

- マイナポータルから確認

- 雇用保険被保険者証を持っているか確認

- 勤めている会社の人事・労務・総務担当に雇用保険に加入出来ているか確認

- 給与明細を見て雇用保険料が引かれているか確認

この記事では、自身が雇用保険に加入しているかの確認方法について、以下の3点から解説します。

できるだけやさしく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の参考にしている「雇用保険業務取扱要領」については、以下のURLから確認できます↓

雇用保険に関する業務取扱要領 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

雇用保険の加入対象になる条件

雇用保険の加入対象者の条件は雇用保険法第6条に規定されており、以下のすべてに当てはまる方です。

ざっくり言うと、「1ヶ月以上の期間、週20時間以上で働いている方」です。

上記の条件に当てはまる方であれば、会社の規模や雇用形態にかかわらず全員が雇用保険の加入対象になります。まれに、「うちは小さな会社だから加入しない」「うちの会社はパート・アルバイトの人は加入しないことになっている」と言う方もいらっしゃいますが、条件さえ満たしていれば全員加入対象になります。

ただし、親族の会社で働く場合や、会社の役員になる場合、農林水産事業などで従業員数が5人以下の場合は雇用保険の加入対象にならない可能性があります。自身が雇用保険加入対象になるのか、詳細については管轄ハローワークで確認してみましょう。

社会保険制度としては他に健康保険や厚生年金があり、「アルバイト・パートは社会保険に加入しない」「試用期間中は社会保険に加入しない」と言われている方もいらっしゃるかもしれませんが、健康保険や厚生年金の加入対象にならなくても、雇用保険の加入対象になることはあります。

健康保険・厚生年金と雇用保険は加入条件が違い、雇用保険の加入条件は他の2つよりも緩和されています。ざっくりとまとめると以下のとおり。

| 雇用保険 | 健康保険・厚生年金 | |

| 労働時間 | 週20時間以上 | 週30時間以上 (一部事業所は20時間以上でも加入可) |

| 雇用見込み | 31日以上 | 2ヶ月以上 |

| 上限年齢 | なし | 75歳(健康保険)・70歳(厚生年金) |

とりあえず、週20時間以上・1ヶ月以上継続で働く方はほぼ全員加入対象と覚えてください。

自身が雇用保険に加入しているか確認する方法

自身が雇用保険に加入しているか確認する方法は以下の5つ。

- 最寄りのハローワークの窓口で加入履歴があるか確認

- マイナポータルから確認

- 雇用保険被保険者証を持っているか確認

- 勤めている会社の人事・労務・総務担当に雇用保険に加入出来ているか確認

- 給与明細を見て雇用保険料が引かれているか確認

上から確認結果の確実性が高い順番で並べています。

特に、上から2つの確認方法(ハローワーク・マイナポータルで確認)が正確性が高いです。

最寄りのハローワークの窓口で加入履歴があるか確認

直接最寄りのハローワーク窓口に行き、窓口で加入状況を確認してもらう方法です。本人確認書類を持って窓口に行き、雇用保険に加入しているか確認しましょう。

自身が雇用保険に加入しているかの確認は、この直接窓口で確認する方法が一番確実です。ただし、雇用保険の窓口は平日8:30〜17:15しか開いていないので、直接ハローワークでの確認が難しい方は他の4つの方法で確認しましょう。

窓口で確認するには、以下のいずれかの本人確認書類の持参が必要です。

- 運転免許証

- マイナンバーカード

- 官公署が発行するその他の顔写真付きの身分証明書(在留カードや障害者手帳など)

- 各健康保険の被保険者証(いわゆる保険証)

- 住民票記載事項証明書(いわゆる住民票)

- 年金手帳

- 官公署が発行するその他の身分証明書(児童扶養手当証書など)

窓口で、「雇用保険に加入しているか確認したい」と伝えればOKです。

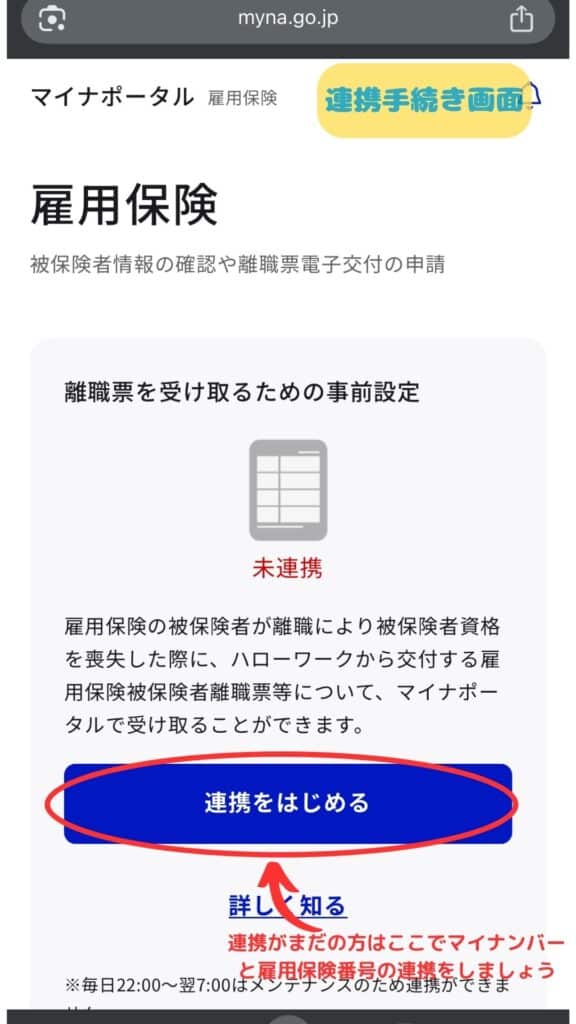

マイナポータルで自身が雇用保険に加入しているか確認する方法

マイナポータルを利用すれば、自分が雇用保険に加入しているかをオンラインで簡単に確認できます。以下の手順で確認してください。

- マイナポータルにログイン

- 分野を選択

- 雇用保険情報の確認

- 詳細情報の表示

マイナンバーカードを使ってマイナポータルにログインし、「しごと」→「雇用保険」から雇用保険の加入状況を確認できます。加入記録(事業所名、資格取得日、資格喪失日、被保険者番号)や各種給付の記録(基本手当日額、給付日数、受給額など)が表示されるため、証明書が手元になくてもオンラインで確認が可能です。

マイナポータルから確認するために必要なものは以下の2つ。

- マイナンバーカード

- マイナポータルにアクセスできるスマートフォンやパソコン

確認にあたっては、以下の2点に注意してください。

参考 厚生労働省 「マイナポータルであなたの雇用保険の加入記録などを確認することができます!」

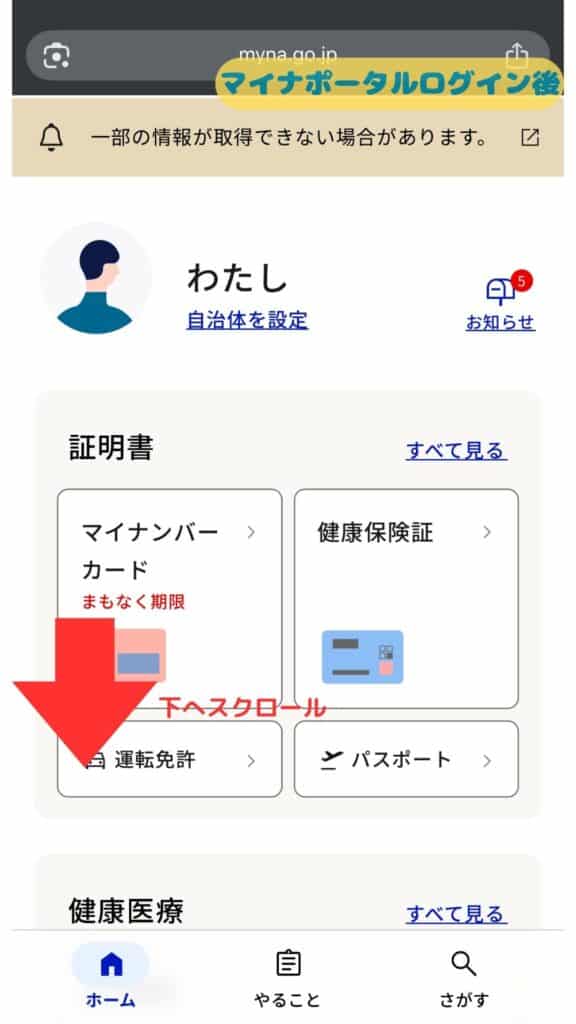

マイナポータルにログイン

マイナンバーカードと対応するカードリーダー、またはスマートフォンのNFC機能を使ってマイナポータルにログインします。

マイナポータルのログイン方法、情報の取得手順を動画で確認したい方は、以下のYouTubeを参考にしてください↓

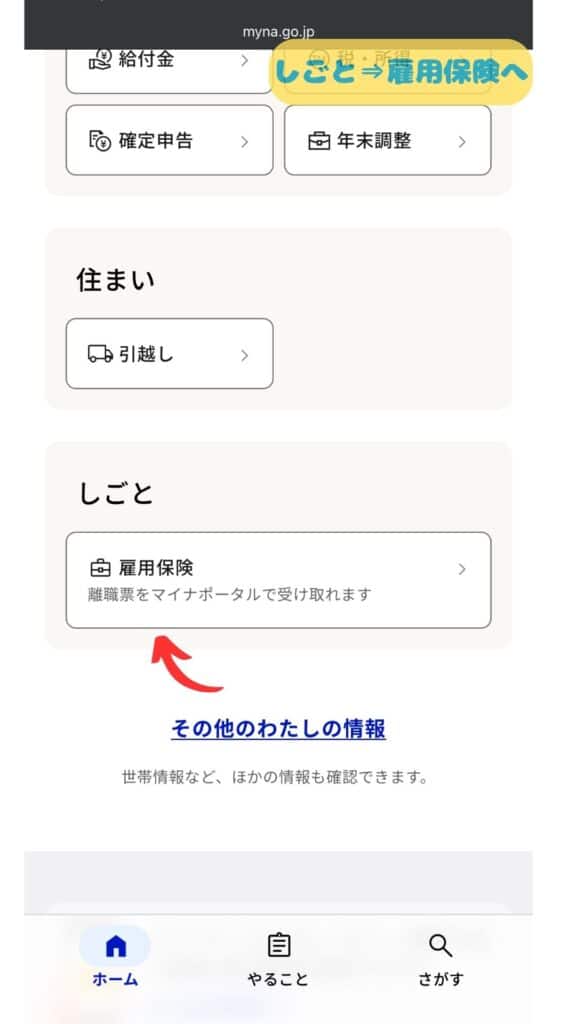

分野を選択し情報を確認

ホーム画面下部の「しごと」にある「雇用保険」を選択します。選択後、「雇用保険被保険者番号」や「加入事業所名」「資格取得日」「資格喪失日」などの加入記録が表示されます。

マイナポータルとの連携

マイナポータルとの連携が済んでいない方は、先に連携を行う必要があります。「雇用保険」メニューを選ぶところまでは同じで、そこから連携ボタンを押します。連携手続き完了後、一定時間経過後に上記の雇用保険情報が確認できるようになります。

マイナポータルから確認できる雇用保険の内容については、以下の動画を参考にしてください↓

給与明細を見て雇用保険料が引かれているか確認

自身の給与明細を見て、雇用保険料が引かれているか確認する方法です。雇用保険に加入している場合は、必ず自身の給与から雇用保険料が引かれます。

労働者が支払う雇用保険料は、額面給与の0.55%です(令和7年度)。この雇用保険料が給与から引かれているかを給与明細で確認しましょう。記載箇所は会社によって違いますが、通常は、健康保険料や年金保険料などの社会保険料の近くにあります。

給与から雇用保険料が引かれていれば、ほぼ100%雇用保険に加入しています。

まずは給与明細を確認してみましょう。

ただし、中には「給与から雇用保険料が引かれているが、会社が雇用保険加入手続きをしていない」というケースもあります。最終的な確認は、ハローワークの窓口で行うことをオススメします。

なお、「給与から雇用保険料が引かれているが、会社が雇用保険加入手続きをしていなかった」場合は、遡及取得の確認請求という手続きが可能です。その場合も、ハローワークの窓口で相談してみましょう。

勤めている会社の人事・労務・総務担当に雇用保険に加入出来ているか確認

自社の人事・労務・総務担当(社会保険手続きを行っている方)に、自身が雇用保険に加入しているか確認する方法です。自社の社会保険手続きを行っている方・部署に、自身が雇用保険に3加入しているかを確認しましょう。

雇用保険の加入手続きは、会社の規模によって、以下のいずれかの方・組織が行います。

※()内はあくまで参考です

- 社長・オーナー自身(小規模)

- 労働保険事務組合(中〜小規模)

- 自社の人事・労務・総務・給与担当部署(大〜中規模)

- 社会保険労務士(中〜大規模)

担当していない方・部署に社会保険のことについて確認しても、返答がもらえない場合が多いので、雇用保険の加入状況については、必ず社会保険手続きを行っている方・部署に確認しましょう。

経験上、従業員数が1〜10人であれば直接社長に、10人以上であれば給与担当者・部署に聞くのが早いです。

給与担当者・部署自体が社会保険手続きをしていなくても、誰・どの部署が社会保険手続きをしているか知っていることが多いので、聞くと教えてくれるはずです。

自社の規模に合わせて、確認する相手を変えて聞いてみましょう。

雇用保険に加入すると利用できる各種制度

雇用保険に加入し、必要な加入期間や条件を満たすと雇用保険の各種制度が利用できます。

前出のとおり、雇用保険制度は「失業状態」の回復・予防を目的にしています。目的達成のため、雇用保険には以下の4種類の代表的な給付制度があります。このうち、企業への助成金は労働者側にあまり関わりがありません。

求職者給付(失業保険等)

求職者給付は、「失業者」に給付されます。雇用保険制度で一番有名な給付がこの求職者給付で、一般的には「失業保険」と呼ばれています。雇用保険に加入していた労働者が会社を退職し、失業状態である場合に支給される給付金です。

失業状態とは、「自営業や週20時間以上の仕事をしておらず、週20時間以上の仕事を探しており、自分にあった仕事が見つかれば働ける状態」のことを言います。

失業等給付には、他に「就職促進給付」という制度があります。就職促進給付は、その名のとおり求職者の就職を促進する給付です。具体的には以下のような給付があります。

- 再就職手当 ⇒ 早期に就職した場合の給付金

- 就業促進定着手当 ⇒ 再就職先の給料が前職より低い場合の手当

- 移転費 ⇒ 再就職先が遠方の場合の引っ越し費用

- 広域求職活動費 ⇒ 遠方の選考試験を受験するための交通・宿泊費

いずれの制度も、支給されるためには事前に失業保険の申請を行う必要があります。

他の条件については、最寄り・管轄のハローワークで確認してください。

失業保険の申請については、以下の記事を参考にしてください↓

教育訓練給付

教育訓練給付は、「在職者」「失業者」に給付されます。雇用につながる資格・免許を取得するために受講した、スクール・教習所などの費用を、雇用保険から一部支給してもらえる制度です。

教育訓練給付の対象になるためには、受講する講座が「厚生労働大臣の指定」を受けている必要があります。指定を受けている教育訓練講座については、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムから確認出来ます。教育訓練給付は現在3種類の制度があり、支給される受講費の割合は以下のとおりです。

- 一般教育訓練給付(受講費の20%)

- 特定一般教育訓練給付(受講費の40〜50%)

- 専門実践教育訓練給付(受講費の50~80%)

受講を希望する資格・試験の種類によって、利用できる制度が変わります。

制度ごとに手続きの流れも変わりますので、利用を希望する制度は事前に調べておきましょう。

参考 厚生労働省 教育訓練給付制度

一般教育訓練給付

受講開始日時点で雇用保険に3年以上加入している人(初めての給付の人は1年以上加入でOK)

受講費の20%(上限10万円)

- ITパスポート

- フォークリフト・クレーン免許など

- 講座を受講する

- 受講終了後、ハローワークで手続き

一般教育訓練給付の対象講座は、受講費用が10~20万円程度のものが多く、短期間の受講で資格・免許取得できるものが大半です。

一般教育訓練給付は手軽に申請出来るのが特徴です。

ぜひ利用してみてください。

一般教育訓練給付制度とは、対象者・申請方法・給付金額についての詳細は以下の記事を参考にしてください↓

特定一般教育訓練給付

受講開始日時点で雇用保険に3年以上加入している人(初めての給付の人は1年以上加入でOK)

受講費の40〜50%(上限25万円)

- 介護支援専門員

- 大型自動車第一種免許

- 特定行為研修

- 受講前にキャリアコンサルティングを受ける

- ハローワークで受講前手続き

- 講座を受講する

- 受講終了後、ハローワークで手続き

特定一般教育訓練給付は、他の教育訓練給付に比べて歴史が浅く、現状は対象講座が少なめです。また、対象講座は一般教育訓練給付と同じ資格・免許が多数あります。

一般教育訓練給付と比べると申請にひと手間かかりますが、その分費用負担してもらえる割合が高くなります。

該当の講座の受講を考えている方は、ぜひ利用してみてください。

特定一般教育訓練給付制度とはどんな制度か、対象者・申請方法・給付される金額の詳細については、以下の記事を参考にしてください↓

専門実践教育訓練給付

受講開始日時点で雇用保険に3年以上加入している人(初めての給付の人は2年以上加入でOK)

受講費の50~80%(上限192万円)

- 介護福祉士

- 看護師

- MBA

- 保育士

- 受講前にキャリアコンサルティングを受ける

- 受講前にハローワークで手続き

- 講座を受講する

- 半年に一度ハローワークで手続き(講座の受講期間により申請回数は変わる)

- 受講終了後、一定の条件を満たせばハローワークで追加の給付手続き

- 教育訓練受講前から賃金が5%以上上昇でさらに追加の給付手続き

対象講座には、看護師・介護福祉士など2~3年通学が必要になるものがあります。資格・免許取得の難度も高く、かかる費用も大きくなります。

時間・お金をたくさん使います。しっかりと計画して利用しましょう。

参考 厚生労働省 専門実践教育訓練の指定講座を公表しました(令和7年4月1日時点)

専門実践教育訓練給付金制度とはどんな制度か、対象者や申請方法など、詳細については以下の記事を参考にしてください↓

会社を退職した方が専門実践教育訓練給付を受けて講座を受講する場合、「教育訓練支援給付金」という給付を受けることが出来ます。教育訓練支援給付金については、以下の記事を参考にしてください↓

雇用継続給付

雇用継続給付は、在職者に給付されます。育児・介護により長期の休暇が必要な場合、育児・介護休業制度が利用出来ますが、育児・介護休業期間は無給です。この無給期間の生活保障として、育児・介護休業給付が存在します。また、60歳定年後に再雇用され、再雇用後の賃金が定年前より下がっていた場合、高年齢雇用継続給付という制度の対象になります。それぞれの制度についての詳細は、以下のURLから確認してください。

- 育児休業制度について 育児休業制度特設サイト(厚生労働省)

- 育児休業等給付について 育児休業等給付について(厚生労働省)

- 介護休業制度について 介護休業について(厚生労働省)

- 介護・高年齢雇用継続給付について 雇用継続給付(厚生労働省)

まとめると、雇用継続給付制度は以下の3種類です。

- 介護休業給付

- 育児休業給付

- 高年齢雇用継続給付

いずれも、「雇用の継続」を目的とした給付制度です。

このうち高年齢雇用継続給付については、定年年齢の引き上げに伴い制度として縮小傾向にあります。

企業への助成金

企業への助成金は、「企業」に給付されます。コロナ禍により、「雇用調整助成金」が有名になりました。助成金は大きく以下の3つに分けられます。

- 雇用維持・継続のための助成金(例 雇用調整助成金)

- 再就職・転職支援の助成金(例 特定求職者雇用開発助成金)

- 職場環境構築の助成金(例 キャリアアップ助成金)

参考 厚生労働省 事業主の方のための雇用関係助成金

在職中に助成金と関わることはあまりありませんが、いずれの助成金も雇用安定・職場環境の向上に使われています

まとめ

以上、自身が雇用保険に加入しているかの確認方法について、以下の3点から解説しました。

- 雇用保険の加入対象になる条件

- 自身が雇用保険に加入しているか調べる方法

- 雇用保険に加入すると対象になる制度

まとめると以下のとおり。

雇用保険の加入対象者は、以下の全てに当てはまる方です。

ざっくりまとめると、「1ヶ月以上の期間、週20時間以上で働いている方」が対象になります。

自身が雇用保険の加入対象になるか確認する方法としては、以下の5つの方法があります。

このうち、上から2つの確認方法(ハローワーク・マイナポータルで確認)が最も正確性が高いです。まずは上の2つの方法を検討してみてください。

雇用保険に加入していると対象になる給付制度として、以下の4つが代表的なものとして挙げられます。

雇用保険に加入しているかどうかを確認する方法は、探してみると意外とたくさんあります。その中でも一番確実なのは、マイナポータルの確認や、ハローワークに相談することです。

「もしかしたら加入してないかも…」と不安なままにせず、できる方法からひとつずつ試してみてくださいね。雇用保険に入っていれば、失業保険や教育訓練給付、育児・介護休業給付など、さまざまな制度を利用することができます。自分の権利をきちんと知り、必要なときに使えるようにしておくことが大切です。

このブログでは、転職や副業を考える社会人の皆さんが、制度をうまく活用できるような情報を発信しています。気になるテーマがあれば、ぜひ他の記事ものぞいてみてください。

実りある職業人生になるよう祈っております。最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント